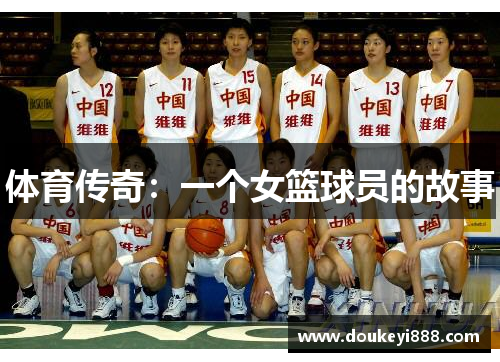

在体育的璀璨星河中,每一个传奇故事都凝聚着汗水与坚持的光芒。本文讲述的是一位女篮球员从无名少女成长为国际巨星的历程,她的故事不仅是竞技场上的胜利,更是人性与精神的升华。童年时,她在街头篮球场与命运初次交手;青年时期,她背负家庭压力踏上职业道路;巅峰时刻,她用一场史诗级比赛改写国家篮球历史;退役后,她以另一种方式延续对体育的热爱。这四个篇章串联起一个关于梦想、牺牲与超越的完整叙事,揭示竞技体育背后的人性温度。

破旧的社区篮球场是她人生的第一个舞台。水泥地上斑驳的划线,锈迹斑斑的篮筐,构成了她最初的篮球记忆。每天放学后,她总要把书包扔在场边,加入男孩子们的混战。身高不占优势的她,硬是靠着灵活的变向和精准的中投,逐渐成为街头球场的小霸王。

父亲是建筑工人,母亲在纺织厂三班倒,经济拮据的家庭无法负担正规训练费用。她偷偷用早餐钱买下二手护腕,在路灯下练习运球直到深夜。邻居们常说,那个瘦小的身影仿佛与篮球长在了一起,连下雨天都能看见她在水洼中跳跃投篮。

转折出现在初中体育老师的一次偶然发现。校际比赛中,替补上场的她单节砍下15分,用不可思议的篮板嗅觉征服了场边的市队教练。那天回家的路上,她攥着入队通知书,第一次觉得头顶的星空离自己那么近。

进入省青年队的第一个月,她经历了人生最残酷的体能训练。凌晨五点的跑道,负重的蛙跳,器械房的铁腥味,每天都在挑战生理极限。有次深蹲训练后,她瘫坐在更衣室,看着镜中浮肿的脸庞,突然怀疑自己是否选错了道路。

首场职业联赛的聚光灯下,她尝到了真正的对抗强度。对方中锋的肘击让她眉骨开裂,鲜血浸透了纱布。但简单处理后,她带着五针伤口重返赛场,用一记绝杀三分证明了自己的价值。赛后更衣室里,教练指着她说:"这才是篮球运动员的骨头。"

伤病成为职业生涯的阴影。膝盖软骨磨损、脚踝反复扭伤、手指永久性变形,这些代价换来了她招牌的急停跳投。最严重时,医生警告可能终身坐轮椅,她却偷偷加大康复训练量,最终赶上了奥运选拔赛。

奥运会决赛还剩3.2秒,中国队落后两分。她接过底线球,面对两人包夹,在logo区突然干拔出手。篮球划出超高抛物线,灯亮球进,整个体育馆陷入疯狂。这个被载入史册的"奇迹三分",背后是二十年如一日的投篮训练——每天500次三分练习,雷打不动。

站在领奖台上,她摸着胸前的金牌,想起的却是省队食堂的馒头咸菜。那些年为了控制体脂,她连续三年没尝过巧克力滋味。此刻的荣耀,是对无数个克制与坚持的最终犒赏。

商业代言纷至沓来,她却坚持将大部分收入投入青少年篮球基金。"我想让更多女孩知道,"她在采访中说,"篮球场从不问出身,只认汗水。"这句话后来被刻在家乡球场的入场处。

总结:

在绿茵场上,她用单腿支撑起整个身体的重量,每一次触球都迸发出惊人的爆发力。这个右腿截肢的16岁女孩,不仅打破了人们对残疾人参与竞技体育的认知局限,更以精湛的球技在职业联赛中崭露头角。从康复中心的复健室到职业足球赛场,她以非凡的毅力跨越了生理障碍与社会偏见,用足球重新定义了生命的可能性。本文将深入...

北京冬奥会的璀璨光芒中,志愿者如同一簇簇跳动的火苗,用热情点燃赛场内外,用微笑架起沟通桥梁。他们不仅是赛事顺利运行的齿轮,更是青春风采的代言人。从语言服务到安全保障,从场馆指引到应急支援,这群年轻人以专业与温度诠释了新时代中国青年的责任与担当。本文从志愿精神的核心动力、服务细节的匠心呈现、跨文化...